Auswirkungen auf die Fauna

Störung des Tag/Nacht Rhythmus bei Zooplankton

Seit Milliarden von Jahren gibt es auf der Erde einen immer gleichen Tag und Nacht Rhythmus. Folglich hat sich alles Leben auf diesen eingestellt. Tiere sind auf ihn angewiesen, er steuert lebenswichtige Prozesse wie Fortpflanzung, Ernährung und Schlaf. Wenn der Mensch jedoch durch künstliches Licht in diesen Rhythmus eingreift, hat dies negative und gegebenenfalls tödliche Folgen.

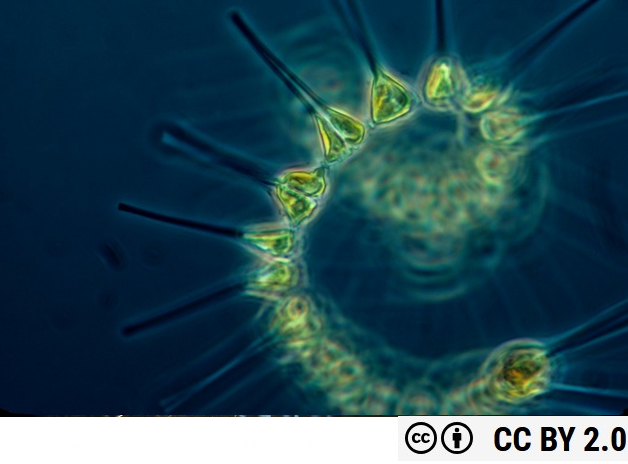

Reduzierung der Population am Beispiel von Zooplankton:

Besonders Zooplankton unterliegt einem festen Tag/Nacht Rhythmus. Bei genügend Dunkelheit suchen sie die oberen Wasserschichten auf, um Phytoplankton zu fressen. Dieser Vorgang wird als tagesperiodische Vertikalwanderung bezeichnet und muss bei Dunkelheit ablaufen, um dem Zooplankton Schutz vor Fressfeinden wie Kalmaren oder Fischen zu bieten. Sobald aber die Sonne aufgeht, wandern sie wieder in die Tiefe. Zooplankton reagiert sehr empfindlich auf Lichtveränderungen. Selbst leichte Bewölkung genügt, damit es seine vertikale Position um bis zu 60 Meter verschiebt. Künstliches Licht an Gewässeroberflächen, wie zum Beispiel das von einer Hafenstadt, kann somit diese Wanderung stark beeinflussen, weil es für Zooplankton von natürlichem Licht nicht zu unterscheiden ist. Wenn es nicht dunkel genug ist, sodass sie wie gewöhnlich aufsteigen, erreichen sie nicht das Phytoplankton und nehmen daher viel weniger, bis keine Nahrung mehr zu sich. Es folgt eine Verringerung der Population und dementsprechend ein geringeres Nahrungsangebot für deren Fressfeinde.

Auswirkungen auf das Klima der Erde:

Die massive Störung der tagesperiodischen Vertikalwanderung von Zooplankton hat jedoch auch Folgen für das Klima auf der Erde. Das Phytoplankton nimmt an der Meeresoberfläche eine enorme Menge an Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre auf und speichert diesen in organischen Verbindungen. Da sie als Nahrungsquelle für Zooplankton dienen, geben sie den gebundenen Kohlenstoff an diese weiter. Nach der Wanderung des Zooplanktons zurück in tiefe Bereiche des Meeres, werden über längere Zeit Fäkalien ausgeschieden, welche gebundenen Kohlenstoff enthalten. Dieser Kohlenstoff sinkt auf den Meeresboden und bleibt dort für hunderte bis tausende von Jahren gespeichert. Diese Ablagerung spielt eine globale biogeochemische Rolle, da so Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entnommen wird. Wenn Zooplankton aber aufgrund von Lichtverschmutzung nicht seinem üblichen Verhalten nachgeht, dann wird deutlich weniger gebundener Kohlenstoff auf den Meeresboden befördert und schlussendlich weniger Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entnommen. Daraus resultieren gesamtglobale klimatische Folgen.

Desorientierung von Insekten

Massives Insektensterben an künstlichen Lichtquellen:

Ein Großteil aller Insekten ist nachtaktiv, weshalb sie in großem Maße Opfer der Lichtverschmutzung sind. Auf die meisten Insekten, haben Lichtquellen eine anziehende Wirkung. Dafür gibt es verschiedene Theorien. Die aktuell am meisten vertretene besagt, dass sich die Insekten immer mit ihrem Rücken zur hellsten Stelle ihrer Umgebung ausrichten. Dieser Reflex wird als Lichtrückenreflex bezeichnet und ermöglicht es den Insekten eine horizontale Fluglage einzunehmen. Sie orientieren sich dabei normalerweise am Nachthimmel als hellste Stelle. Wird dieser jedoch von Quellen künstlichem Lichts überstrahlt, so resultiert daraus, dass die Insekten mit dem Rücken zum Licht und mit den Beinen nach außen um die künstlichen Lichtquellen, beispielsweise eine Laterne, kreisen. Im Endergebnis stürzen sie vor Erschöpfung ab oder verglühen an der heißen Lampe. Die Anziehungskraft künstlicher Lichtquellen hat somit für Insekten eine starke Dezimierung der Individuen zur Folge. „Allein an deutschen Straßenlaternen sterben Schätzungen zufolge in einer Nacht über eine Milliarde Insekten.“ (FRANZ, Felix; siehe Quellenverzeichnis)

Reduzierung des Nahrungsangebots für Fressfeinde der Insekten:

Insekten stellen für viele Säugetiere, Amphibien, Reptilien und Vögel jedoch eine wichtige Nahrungsquelle dar. Durch eine Reduzierung der Insektenvorkommen entsteht somit ein geringeres Nahrungsangebot für deren Fressfeinde.

Reduzierung der Bestäubungsleistung für Samenpflanzen:

Viele Insektenarten sind zudem auch große Nützlinge in der Landwirtschaft. Sie bilden einen Teil der wichtigsten Bestäuber für Samenpflanzen. Durch die Lichtverschmutzung werden diese nachtaktiven Bestäuber irritiert, abgelenkt oder gar verdrängt. Sie können ihrer Aufgabe daher schlechter, bis gar nicht mehr, nachgehen. Straßenlaternen, Beleuchtungen von Häusern und weitere Lichtquellen verursachen diese Desorientierung. Dementsprechend müssten Tagaktive Bestäuber dieses Defizit in der Bestäubung kompensieren, was jedoch nicht zu schaffen ist. Daraus resultiert eine geringere Samenbildung bei betroffenen Pflanzen und infolge dessen eine geringere Vermehrung dieser Pflanzenarten. Dies hat im Umkehrschluss Auswirkungen auf die Nahrungsproduktion für Tiere sowie den Menschen.